卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます

勉強環境の変遷

慶應通信は日本で最も卒業することが難しい通信制大学です。これは、勉強内容の難しさだけではなく、大学の制度や勉強環境という要素も関係してきます。

このうち勉強内容は不変ですが、制度については約5年スパンで大きな変更があります。それによって勉強環境が変わり、ひいては慶應通信の難しさにも影響を及ぼします。

このページでは、慶應通信における制度変遷の歴史を眺めるとともにその影響について解説し、「慶應通信は難化したのか?」という問いに結論を出します。

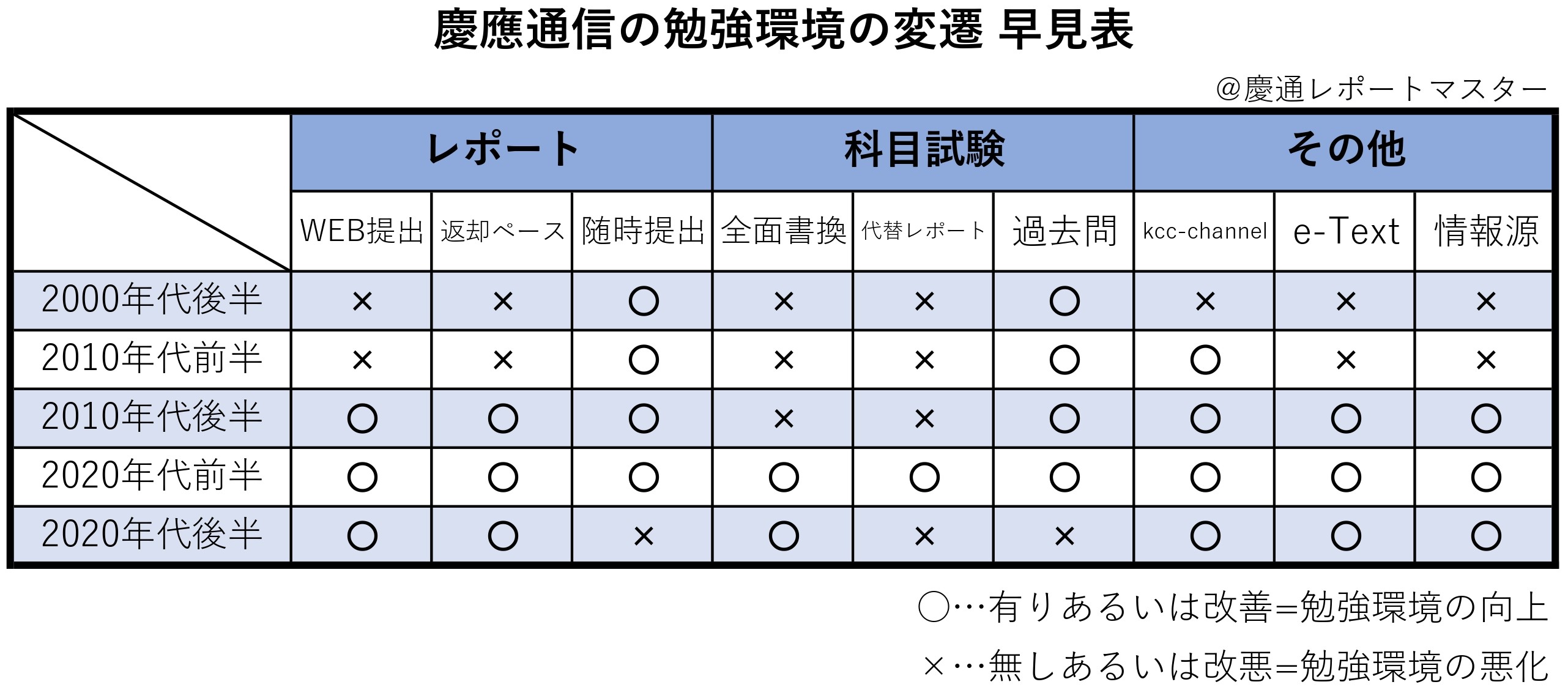

慶應通信の勉強環境を①レポート、②科目試験、③その他、④今後に分け、これらに影響を及ぼす主な制度変更を挙げ、次のように整理します。

「WEB提出」「返却ペース」「レポート提出期」

「テキスト全面書換」「代替レポート」「過去問」

「kcc-channel」「慶應通信e-Text」「情報源」

「レポート提出期」

慶應通信は約5年スパンで大きな変更があることから、2000年代後半、2010年代前半、2010年代後半、2020年代前半、そして2020年代後半に区切り、上記の制度変更の勉強環境への影響について解説します。

なお、私は2000年代後半と2010年代前半を慶通生として、2010年代後半以降を慶通レポートマスターとして活動していますので、私自身が体験した一次情報であることを付記しておきます。

①レポートの勉強環境

レポートに関する制度として、「WEB提出」「返却ペース」「レポート提出期」を挙げます。

まずは、レポートのWEB提出の導入です。

レポートのWEB提出は2010年代後半に導入された提出方法であり、文字通り、レポートをオンラインで提出できるようになりました。

この制度より前は郵送する必要があったため、製本や郵便局に関する時間と場所の制約があり、締切当日にレポートを作成することは困難でした。

それがWEB提出の登場により、締切当日もレポート作成に集中できるようになり、利便性が向上しました。

次に、レポートの返却ペースの改善です。

レポートの返却ペースも2010年代後半に改善され、遅くても2ヶ月程度で返却されるようになり、科目間の足並みも揃ってきました。

ちなみに、私が在籍していた2010年代前半までは、2ヶ月で返却されれば早い方で、半年以上返却されないことも何度もありました。

レポートの返却ペースが早まり、科目間で足並みが揃うことで、単位確定や再提出が捗るため、こちらも利便性が向上しました。

最後に、レポート提出期です。

こちらについては、後述します。

②科目試験の勉強環境

科目試験に関する制度として、「テキスト全面書換」「代替レポート」「過去問」を挙げます。

まずは、テキスト全面書換の頻発です。

テキスト全面書換とは、古いテキストを廃止し、新しく作られることをいいます。慶應通信は何十年も同じテキストを使用することが通常ですが、2020年代前半から、総合教育科目において全面書換が頻発しています。

当たり前ですが、何十年も前に作られた古文書のようなテキストよりも、新しく作られたテキストの方が分かりやすいと言えます。

実際に、以前の「論理学」のテキストは難解で要点が掴みづらいため、長きにわたり総合教育科目の壁として立ちはだかっていましたが、現在のテキストは初学者でも理解しやすくなっています。

テキストは特に科目試験の勉強に欠かせないため、それが改善されることは勉強環境の向上に直結します。

次に、代替レポートの実施です。

代替レポートとは、2020年代前半に実施された科目試験の代替措置の通称です。

当時はコロナ禍で来場型の試験を実施できなかったことから、科目試験の代わりとして、代替レポートを提出して合格すれば、テキスト単位を取得できました。

ただ、本来の科目試験と違い、代替レポートは「事前に問題が分かる」、「答案時間の制約がない」、「資料を見ながら作成できる」、「暗記する必要がない」など、「試験」であることの趣旨をまったく反映していないものでした。

当然ながら、科目試験とは比較にならないほど取り組みやすく、実際に合格率も夏期スクーリング並みに高かったため、2020~2022年度のテキスト単位はもはや別物と言っても過言ではありません。

当該期間に入学し、科目試験を一度も受験せずに卒業した人も一定数おり、そうした学位が学力の担保を取れているのかは疑問です。

私は、こうした問題が、以下で解説する過去問廃止の背景にあるのではないかと推測しています。

最後に、科目試験の過去問の発行と廃止です。

科目試験対策において最も重要な資料である過去問は、2000年前半に発行されました。

ただ、当時は慶友会などが作成した資料が流通していたので、過去問配布の影響はそれほどなかったと考えられます。

その後、慶友会に対する規制が強まり、上記の流通が途絶えたことで、過去問は唯一無二の情報源として重宝されるようになりました。

こうして定着した過去問ですが、2020年代後半に廃止されました。

そのため、過去問を持っている在学生と持っていない新入生が混在するという、歪な状況が生まれました。

なお、慶友会に対する規制は続いていると考えられます。

これにより、完全に過去問なしで対策をせざるを得ない状況となり、科目試験対策がかつてないほどに困難を極めています。

③その他の環境

その他の環境に関する大きな変更として、「kcc-channel」「慶應通信e-Text」「情報源」を挙げます。

まずは、「kcc-channel」の導入です。

「kcc-channel」は2010年代前半に導入されたマイページシステムであり、その後の電子化の狼煙となりました。

主な機能としては、各種申込手続や各種情報照会の他、刊行物やお知らせなどを確認できます。

この制度より前は、レポートの提出及び科目試験やスクーリングの登録、これらの結果通知は、すべて郵送で行われていました。これらが当該システムに反映されるため、情報を迅速かつ一元管理できるようになりました。

これにより、勉強環境が格段に向上しました。

次に、「慶應通信e-Text」の導入です。

「慶應通信e-Text」は、2010年代後半に導入された公式アプリであり、電子版テキスト配信サービスです。

当たり前ですが、慶應通信の勉強全般において、最も重要な教材はテキストです。

このアプリの登場により、テキスト内容をスマホ1台でいつでも確認できるようになり、隙間時間の勉強が一新されました。

また、電子版のため書き込みや検索も容易であり、従来のテキストの配本も行われるため、勉強目的に応じて使い分けることができます。

これにより、勉強環境が格段に向上しました。

最後に、「情報源」です。

先生やカリキュラムが存在しない慶應通信において、慶通生にとって最も重要な勉強指針は、間違いなく当サイトです。

当サイトは2015年に私が作成し、グーグル検索では10年連続で慶應通信HPよりも上位表示され、2025年10月31日時点では慶應義塾大学全体でも検索順位第1位です。

そして、2000名以上の慶通生が私のメルマガから学んでおり、これは卒業率にさえも影響する規模と言えます。

総じて、私には慶應通信に良い影響を与え続けているという自負があり、当サイトが慶應通信に登場した2015年以降、勉強環境は格段に向上していると断言できます。

④今後の勉強環境(レポート提出期)

最後は、今後の勉強環境の動向について解説します。

2025年10月、慶應通信に大きなニュースがありました。

「レポート提出期」の設定です。

簡単に説明すると、2027年度以降、年4回の「レポート提出期(含 添削・返却時期)」が設定されます。

現行の制度では随時提出できていたレポートの提出が、新制度ではレポート提出期に限定されます。なお、再提出の取り扱いは不明です。

また、添削や返却時期を含むという記載から、レポート提出期に添削や返却も実施されるか、あるいは添削期や返却期が別途設定されるなどが考えられます。

なお、上記は第一報と位置づけられた概要をまとめたものであり、今後の詳細を受けて正確性が十分でない可能性がある点はご理解ください。

その上で、現時点の情報から慶通生への影響を解説します。

まず、制度変更により随時レポートを提出できなくなりますが、この点については問題ありません。

現行の制度でレポート提出期限までにバラバラに提出している場合、それらをまとめて提出すれば良いだけだからです。

短期間で作成して何度も提出している場合は影響を受けますが、そもそもそうした方法では合格できないので、この変更をきっかけに改善した方が良いでしょう。

次に、添削や返却時期も3ヶ月ごとに設定された場合、全体的に現在より返却ペースが遅くなり、再提出が重なるほど影響を受けます。

一方、慶應通信の長年の課題とも言える、返却ペースの完全決着という見方もできます。あらかじめ添削や返却の期日が明示されていれば、「返却が遅い」という概念がなくなり、その下での履修計画も立てやすくなるからです。

ちなみに、当制度の目的は、「計画的な学習や段階的な単位修得」とされています。

ただ、私は受付や添削などの事務負担の軽減もあるのではないかと推測します。レポート提出の期日を設定すれば、これらの業務をまとめて効率的に行うことができるためです。

いずれにしても、当制度変更は、レポートの内容ではなく提出に関する変更なので、今後の勉強環境に対してそれほど影響を及ぼさないと予想します。

慶應通信は難化したのか?

ここまでの内容を表にまとめると、以下となります。

この表が示す通り、慶應通信の勉強環境は、5年スパンで大きく改善されています。

勉強内容の難しさは不変でも、取り組みに関する利便性を向上させることで、勉強しやすい環境に変遷してきたことが分かります。

一方、過去問の廃止はこうした傾向に完全な逆風であり、その影響の大きさから、2020年代後半の勉強環境は難化傾向にあると予想されます。

ただ、これは慶應通信が難化しているという意味ではなく、むしろ本来の水準の維持と言えます。

前述の通り、2020年代前半の慶應通信は、2000年代や2010年代より明らかに易化したと考えられます。

代替レポートのテキスト単位は未だに慶應通信に残っており、その影響を相殺するなら、代替レポートから科目試験に戻すだけでは十分ではないと言えます。

すなわち、長期的な観点から眺めたとき、2020年代の慶應通信が従来(2000年代及び2010年代)と同じ水準を維持するために、過去問を廃止する必要性が認められたというのが、私の推測です。

冒頭の問いに対する結論として、2020年代後半の慶應通信は、過去問の廃止によって勉強環境は難化の傾向を辿ります。

ただ、それは本来の水準の維持であり、慶應通信の難化ではありません。

常に最新の勉強環境に最適化すべく、無料メルマガ講義も定期的にアップデートしています。

・レポートで挫折したくない

・効率的な履修計画を組み、最短で卒業したい

・卒業にふさわしい実力を身に付け、慶應卒の称号を手に入れたい

こうした慶通生の悩みを解決するために、全100回のメルマガ講義をすべてリライトし、新しい勉強環境に対応した勉強方法を解説しています。

今なら最新の情報が手に入ります。

関連ページ

- 慶應通信に入学する前に知っておくべきこと

- 慶應通信に入学する前に知っておくべきことを教えます。

- 卒業時に別人になる理由:慶應通信で成功する意識完成までの道のり

- 慶應通信で成功する上で重要な意識変化について説明します。

- 大学教育を認識する重要性:慶應通信で単位を取り続けるための思考

- 慶應通信で単位を取り続けるための思考を教えます。

- 独学を捨てる重要性:慶應通信で努力を続けることの難しさ

- 慶應通信で努力を続けることの難しさを教えます。

- 1年で何を成し遂げるか?:卒業に近づくのではなく、遠ざかる理由

- 1年後に卒業に近づくのではなく、卒業から遠ざかるという慶應通信の常識を教えます。

- 勉強のリソースを拡大せよ:メディアセンターと事務局の活用方法

- メディアセンターと事務局の活用方法について説明します。